不光是让我弟回去上学

课桌还是那样,不垫一下桌腿就有点晃。椅子也是,坐久了硌屁股。对廖小冬来说,教室里的一切都是熟悉的,却又是“久别重逢”。不是假期结束之后的那种重逢,而是差一点就再也不见了。

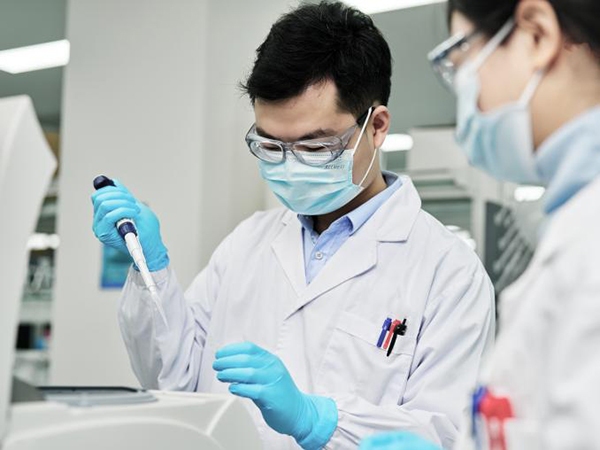

(资料图片)

(资料图片)

“我走了半个中国才回到课堂。”廖小冬说,读初一时,他曾因“网瘾”辍学,进过厂、挨过打、端过盘子,哥哥廖小龙始终没放弃,一定要把他弄回学校。

6年后,19岁的廖小冬考上了大学。报到的前一天,他把自己和哥哥的故事发到网上。这段名为“记录因网瘾辍学后的七年”的视频很快登上社交媒体的热搜榜单,很多网友通过评论和私信,向这对兄弟咨询“劝学”经验。

“每条评论里都有一个痛苦的家庭,我们想出一分力。”哥哥廖小龙在视频网站写下联系方式,组建起一个名叫“引路人”的劝学群,还制作了“劝学互助表格”。

群里的信息是他似曾相识的经历——“劝妹,初三在读,游戏瘾”“因网瘾脾气爆、打骂不尊重体谅亲人”“自称‘恨父母’,不愿和现实生活中的人交流”……廖小龙看到信息背后的“廖小冬”们,也意识到他们中的绝大多数都和弟弟一样,“网瘾不是厌学的‘根’”。

如今,廖小冬把重回校园的那天称为“人生的转折点”。

他清晰地记得,教室门上张贴的新生名单,“廖小冬”排在最后。他是插班生,重新读初一,等老师排完座位,他看到四周都是新同学,感到“前所未有的踏实”。

“没人知道我曾是一个‘网瘾少年’,这是一个新的开始。”

“我真的不想去学校了”

2013年,在江西一个普通的农民工家庭,19岁的廖小龙离家去上大学。弟弟廖小冬还记得,送哥哥那天,一家人早上五六点就起床了,天气雾蒙蒙、白茫茫,他撑着困意,看爸爸和哥哥登上绿皮火车。“家里人说,以后哥哥半年才能回一次家。”

廖小龙比廖小冬大10岁,三四岁时,父母在广东潮汕地区的家具厂打工,没人陪他玩,他就看父亲干活,“先在贝壳上做标记,再把它通过工艺弄到红木家具上面”。

外地来的小孩儿被当地村民称为“外省仔”,很容易被欺负。廖小龙从小就会讲潮汕话,能伪装成“本地人”,但他从不敢说自己的全名,“因为他们一个村子都是一个姓”。突然有一天,母亲的肚子鼓起来,廖小龙特别兴奋,他坚定地相信,“以后要有个给我撑腰的兄弟了”。

弟弟出生那天,廖小龙放学回家,看到父母“去医院”的留言,激动又期待。吃晚饭时,这个小男孩儿把粥里的肉全挑出来,想留给弟弟做“见面礼”。后来他才知道,初生婴儿不能吃肉,沮丧感他至今都记得。

廖小冬的童年,所有玩耍的记忆几乎都和哥哥有关。在他印象中,父母上班,哥哥就把他放在自行车后座,载着他骑过村里的山坡,经过溪流。不管先前他哭闹多凶,只要一坐上哥哥车上的儿童椅,他就能很快安睡。

“我哥左手扶着我,托着我的头,右手扶车把,载我去过很多地方,回家时左胳膊上都是我的口水。”

有一次,廖小龙载着弟弟摔了一跤,他一瘸一拐地抱着弟弟回家,被母亲臭骂一顿。

廖小冬一直都觉得,母亲对哥哥比对自己严厉得多。她会因为和哥哥拌嘴,就赌气不交学费,直到班主任来劝;她曾当着哥哥朋友的面发火;每每兄弟俩发生冲突,母亲也总是毫无条件地支持弟弟。

廖小龙的学业成绩一直不错,他上初中时,一家人搬回江西省抚州市广昌县,“为了哥哥能参加高考”。在廖小冬看来,母亲并非不重视哥哥,而是对长子施用了不适当的管教方式。

上大学以后,廖小龙说自己是“逃离”了令人窒息的母子关系。他办社团、开小店、谈恋爱,仿佛获得了精神上的自由,“如鱼得水”。他给父母打电话时,也会和弟弟聊几句,那时他没有意识到,弟弟那隐藏着危机的青春期很快就要到来。

长子离家后,廖家父母没空照料、陪伴幼子,就买了台智能手机安抚他,廖小冬开始接触手机游戏。在生活上,父母对廖小冬几乎“有求必应”,可一旦他任性,又会进行严厉的“棍棒教育”。

2016年秋末冬初,在南昌上大学的廖小龙接到父亲打来的电话,说“弟弟已经一个星期没去学校了,每天在家里打手机游戏”,还说要离开学校。廖小龙蒙了:“13岁的孩子,不上学能做什么?”

后来他得知,刚上初一的廖小冬,期中考试从年级200多名下降到600多名。年轻的班主任在家长会上把廖小冬当成退步的负面典型来举例,还把父子俩带到公共办公室里教育。

“只有我爸在解释,我一言不发,老师可能有点生气了。”7年过去了,廖小冬仍然记得班主任留下的那句话:“我觉得你儿子精神有问题,没救了。领回去吧。”

这件事发生以后,廖小冬坚定地对父母表示:“真的不想再去学校了。”他转而在网络游戏里找成就感。

不久前,在兄弟俩做的那份互助表格里,一位网友说,弟弟初二因网瘾辍学,小学时成绩很好,到初中下滑,在和姐姐的长期比较中失去信心,认为学校是“PUA的地方”,自称“恨父母”,爸妈从未真正了解过自己。

在原因分析那一栏,这位网友还写道:父母溺爱,但却隐约拿弟弟和更优秀的人比较;学校的老师曾经冤枉过他,让他在同学面前出糗;看过的心理医生对他不负责任,让他觉得“医生只会让你花钱买药”。

“他们的经历和我很相似。”廖小冬隐约觉得,网瘾只是“问题少年”发泄情绪的渠道,表象背后是家庭教育和学校教育的问题。有网友在群里说“弟弟因网瘾厌学,求解”,廖小冬想了一下回复:“这可能不是厌学真正的原因。”

什么办法都试了

接到父母的求助电话时,大四的廖小龙正焦虑地面对秋招,但他还是匆匆从南昌往家赶。他在QQ空间发了第一条和弟弟有关的动态:“我弟现在读初一,因沉迷手游厌学,情绪极不稳定,求支招和推荐戒网瘾相关影视材料。”

一进家门,廖小冬形容是进了“火药桶”“就像巴尔干半岛一样”。到处都有发生过冲突的痕迹,椅子倒在地上,只剩3条腿。垃圾桶上有裂痕,桌子上散落着撕碎的课本和作业本。天气已经转冷,弟弟廖小冬还穿着敞口的薄外套,光着脚,半瘫在沙发上看电视。

廖小龙心下稳了稳,若无其事地和弟弟聊起了电视节目。

“其实我有预感,我哥是为劝我才回来的。”廖小冬回忆,他把哥哥直接划入了“敌人”的阵营。

廖小龙和弟弟聊游戏、电影和大学生活,他发现,一旦自己试探性地提起学校,弟弟就会瞬间一言不发。

此后几天,廖小龙带着弟弟到处游玩,没再提过上学。与此同时,他和父母悄悄拟订了一个计划。

廖小冬记得,“当时爸妈作势要打我,我哥把我拉到旁边,假装保护我。我爸冲过来抢走我手机。我想抢回来,但被我哥抱着,我爸当着我的面把手机掰掉,扔在地上。”

那一刻,廖小冬的大脑一片空白,“小时候,爸妈担心我打扰他们工作,把手机主动给我玩,现在怎么会砸掉?!”

那天晚上,不知是戏的廖小冬来到哥哥房间,抱着他的胳膊,讲述不愿意去学校的原因。他听不懂数学课,成绩突然下滑,还被老师厌弃,自尊心严重受挫。

后来,廖小龙带廖小冬去他就读的高校参观,见识了大学生活的精彩之后,廖小冬同意重回学校。但这个13岁的少年一到家就变卦了,他对哥哥说:“你手机借我玩玩,我就回学校。”

父母放弃了,廖小龙也得回学校,临走之前,母亲哭着对廖小龙说:“你弟完了,从此以后我只有你一个儿子。”

几天后,廖家父母联络了在江苏打工的亲戚,廖小冬送弟弟“找出路”。在绿皮火车上,弟弟像小时候一样,靠着哥哥睡着了。

“我爸妈是真想让我去找工作,但我哥是想让我看看打工难,再把我带回家上学。”在苏州张家港待了一段时间后,廖小冬回家了。

他的情况看上去更麻烦了,他用各种极端方式威胁父母,承诺买手机就上学,于是又得到一部手机,“早上醒来第一件事不是刷牙,而是打开游戏做任务”。

廖小龙寒假回家,看到了弟弟的样子:“我下午到家,他刚刚起床,黑着眼圈,揉着眼睛,捏着手机。”游戏打得越多,廖小冬越没有和同学交流的欲望。

那个春节,廖小龙利用肢体优势抢走弟弟的新手机,转移他的注意力,“溜冰、爬山、看电影、放鞭炮,寒冬里还陪他打水仗”。

那是一家人最难熬的一个春节。家里每个人的情绪都在临界点,争吵随时可能发生。

铺满整条街的鞭炮碎屑似乎都与这个家庭无关,廖家父母和大哥都忐忑不安,他们不知道,春节过后,廖小冬是否会如约回到学校。

在哥哥的监督下,廖小冬的日常作息恢复正常,兄弟俩协商一致,把弟弟的手机卖掉了。

还有人没放弃我

2017年2月13日,廖小冬回到原来所在的班级。

那天,廖小龙签署了人生中的第一份保证书。他还被班主任告知:“你弟弟属于辍学,不好管教,如果他再逃学,出了什么问题,与学校无关。”

廖小龙原本还期待和老师探讨辍学孩子重树信心的话题,实际上,学校留给他的只有写那份“保证书”的10分钟。

“感觉被异样的眼光包围。”廖小冬如今已经很难说清楚,他感受到的冷漠和疏远是因为同学们“被引导过怎么对差生”,还是“自己的自卑心理作祟”。但他是真的听不懂课,坚持了一天半,他又回到家里。

10天以后,13岁的廖小冬独自一人乘火车去江苏,这次他真的是去打工。廖小龙看着弟弟的身影消失在车站尽头,“就像看着他的未来坠入深渊”。

廖小冬找到一家烧烤店,愿意招“童工”,从下午4点干到凌晨3点,两天后他双脚就长满水泡。“老板给了我200元,让我拿着钱回家读书,我选择继续南下打工。”

托父母的关系,廖小龙在广东找到一家服装厂,每天工作10小时,处理上千件衣服,月收入800元。他日复一日地剪着线头、面对着成摞的比他还高的衣服,第一次产生了恐惧:“我的人生就这样了吗?”

父母心疼儿子,南下接廖小冬回家,不再管教,任其发展。

那年6月,廖小龙即将大学毕业去深圳工作。出发前,他回到家,看到弟弟的状态,情绪失控了。

兄弟俩打起来,连父母都劝不住。13岁的少年已经长出了力气,和哥哥从楼上打到楼下,打了半个多小时,直到两人都筋疲力尽。

廖小冬最后不再还手,任由哥哥的巴掌打在身上。他记不清是在哪一瞬间,突然意识到,在全世界都放弃了他的时候,哥哥仍然在努力地拉着他。在哥哥眼里,他不是塞一部手机就可以敷衍过去的小孩儿,也不是可以随意轻视的差生,而是“重要的存在”,他还像小时候那样,要用手托着弟弟的头。

“醒悟不是这一刻,而是我哥这半年的陪伴在这一刻发挥了作用。”廖小冬起身把手机从4楼扔下去,他告诉哥哥:“我真的不会再玩了。”

晚上,兄弟披着月光,躺到小区的大树下。廖小冬对哥哥说,“我想回学校,想从初一开始读。”

我又感激,又愧疚

2017年9月,廖小冬复读初一,廖小龙赶赴深圳参加工作。

比起久别重逢,廖小冬觉得这次回学校更像是一个新的起点,是他艰难跋涉了一路才终于走回的起点。

“有时候我甚至庆幸自己是一个‘懒人’,如果我勤奋能吃苦,今天应该还在厂里打工。”

为了让弟弟完全脱离过去的环境,廖小龙指挥父母给弟弟找了一个可以寄宿的教师家庭,“父母过于宠溺,他会不自觉地展现出顽劣”。

有人对廖小龙说:“你弟弟在学校出名了。”过去半年,廖小冬3个字成为当地中学“网瘾”“逃学”的代名词,是负面典型。在新环境里,每当廖小冬感到难过和挫败,就试着去回忆半年来哥哥的陪伴。

数学则率先给了他快乐。

“解数学题给我一种成就感,这种成就感是那几年我最需要的,我第一次在学习中获得这种新鲜独特的感觉。”

与此同时,在深圳的廖小龙最害怕接到家里的电话,“害怕他突然又不想上学了,随时都像要接受命运的审判”。

父母像前线的侦察兵,把情报传给大儿子,向他反馈弟弟的状况:开学第一天正常、第二天正常、第一周正常……第一个月正常。廖小龙通过微信指导父母,使用什么沟通“战术”,怎么监督弟弟早睡早起,还让父母把智能手机换成了老年机。

返校一个月后,廖小冬参加了学校月考,廖小龙“比自己高考时还紧张”。几天后,他收到弟弟的信息:“班级第一,年级148名。”他回复:“不要骄傲、不进则退,给你买了好吃的。”

“第一次出成绩我挺意外的,不敢相信自己能做到。”廖小冬记得,同桌偷看到成绩单,对他说,廖小冬,你是班上第一。他不相信,恰好班主任拿着成绩单走过来,看到他转着脑袋想偷看,就冲他开玩笑:“看什么,第一名你了不起。”

时至今日,廖小冬仍能复述当时的每一个细节,那一刻,他找回了曾经丢失的自信,“又感激,又愧疚”。想到之前的自己,他有点后怕,认为人生差一点就脱轨了。

读初二时,廖小冬已经进步到“学有余力”,他和父母、哥哥聊起过去的事,才知道“他们为我付出了多少”。

那时,初入职场的廖小龙也在迎接挑战,他的第一份工作与芯片销售相关,背负着巨大的绩效压力,游走于客户的酒桌之间。3个月后,他辞职转行,因为“从弟弟的身上得到了重头再来的勇气”。

有一天,廖小龙突然想起,自己已经很久没有问过弟弟的学业了,他意识到,那个曾经哭喊着要玩手机的“网瘾少年”远去了。

一定要找到本质上的原因

考上高中之后,廖小冬的成绩不再像初中时那样优异,他有过失落感和挫败感,但再也没想过放弃学业。新冠疫情期间,学校上网课,廖小冬重新拥有了智能手机,他偶尔也打打游戏,“放松一下,但没那么重要了”。

他记得,初中时的一位英语老师让他感觉“前所未有地被尊重”,他后来开玩笑地叫过她“妈妈”。这位老师似乎偏爱他,总在办公室对别的老师夸耀他“优秀”,在廖小冬看来,这种重视护着他度过了“敏感的青春期”。

他再也没被说“精神有问题”,焦虑时就和哥哥聊天,带着哥哥买的篮球、乒乓球拍去运动。

廖小冬回到学校后,他的父母也开始反思过去的教育方式,他们耐心地听大儿子的建议,也开始花更多的时间和精力陪伴小儿子。廖小冬说,如今母亲一提到哥哥就流泪,她常常后悔曾经用那样严苛的方式对待哥哥。廖小龙则回应道,一切都过去了,他打趣道:“我妈现在很支持很理解我,除了还会催婚。”

廖小冬高考前,在深圳互联网行业工作的廖小龙请了半个月假,回家线上办公陪伴弟弟。这是作为“打工人”,廖小龙能腾出的最多的时间,他用完了全年所有的假期。

弟弟收到一所一本院校的录取通知书后,廖小龙回想起曾在朋友圈和QQ空间里多次向亲友求助“劝学”,认为“是时候给这故事一个结局了”。

他和弟弟整理素材,共同回忆,创作了一条视频。

视频发出后几天,播放量就破了百万,兄弟俩收到大量咨询信息。廖小龙想到,自己曾经也迷茫和无助过,他想过送弟弟去号称能戒除网瘾的学校,想过找电视台上节目。想来想去,他决定建立一个群组,让大家一起讨论,互相建议,“能拉回来一个是一个”。

在这个近百人的群组里,每天都有新的“问题少年”出现。

他们的共同特征是暴躁、厌学、沉迷网络,让老师和家长束手无策。“你看那些向我求助的人,十有九个半都会说是弟弟、妹妹、儿子、女儿的问题,但核心问题大概率都出在家庭和学校,大家都太擅长把问题怪到孩子身上了。”

近几年,关于青少年网络沉迷的学术研究并不鲜见,学界的一种共识是,“未成年人沉迷网络行为和不当的家庭教育呈现出正相关趋势”。2021年发布的一份《未成年人沉迷手机网络游戏现象调研报告》举过这样一个例子,不懂得如何在互联网时代教育、引导孩子的家长,在面对孩子的哭闹时发现,相比于苦口婆心且无效果的说教,给孩子一部手机往往是最“便捷高效”的方式。殊不知,这种行为也为孩子沉迷手机网络游戏埋下了伏笔。

一些学者在调研中发现,部分未成年人会借助手机网络游戏逃避现实生活中的压力和情绪,包括“忽视型”家庭教养方式所带来的情感忽视等负面情绪和日常无法排遣的内在压力。

其次,学校也在其中扮演着重要的角色。

这些研究指向一个共同的结论——与现实世界在某种意义上断联的孩子才会通过网络寻找联结,这也是为什么廖小龙认为,不搞清楚真正的原因,强迫他们不碰手机,回去上学,作用可能不大。

让他感到寒心的是,很多人甚至都不愿意花点时间,好好地把问题填在“劝学互助表格”里。“群里近百人,填表的不超过10个。”廖小龙说,“这就像你找我问诊,却不愿意把手伸过来让我把把脉。”在他看来,劝学是一件成功概率不高的事情,要真的用心并且付出行动。

有一个案例让廖小冬印象深刻,孩子想继续读书,但父母觉得孩子不是那块材料,不肯继续供,孩子的小姨来寻求“反向劝学”的建议。廖小冬很惊异,竟然还有父母不愿意让孩子读书。

也有少年人感到迷茫无助,想要自律学习却无法自控,他们没有求助老师和父母,反而在群里小心翼翼地询问“蹚过这条河的哥哥”:“在职校里,想要学习,但周围没有学习的氛围,很受影响该怎么办?”“到哪里找一个真正能让我打开自己的人”……

人生的路到底怎样走

“身在这个时代,初一辍学相当于21世纪的文盲。”廖小龙说,他有初中毕业就去务工的朋友,但几乎都在社会的底层辛苦谋生,“新闻中那些辍学创业成功的案例,是极少数。”

廖小龙可以流利地背诵作家余华的一段话:“年轻人千万不要去走《圣经》里的窄门,也不要去走崎岖的小路,因为那个路走过去,基本是走不回来的,先去走宽广的大路,路上人越多越好。等你们感受到自己有一定的能力了,觉得我可以去走一走独木桥了,可以去走一走窄门了,可以去走一走崎岖的山路了,然后你再走。”廖小龙自认为人生一直都在踏着按部就班的节奏,选理科、考大学、找工作,走大多数人走的路,做大多数人会做的选择。

直到大学毕业时,弟弟前途未卜,父母希望他能留在离家更近的南昌,但他铁了心要去闯深圳。他说:“我有我的人生要过。”2017年,弟弟回到学校,走上正轨。廖小龙却毅然裸辞,决定转去互联网行业做产品经理。

有长达半年的空窗期,他没有收入,在网上抢购热门商品,再到二手平台出售,赚差价维生。最难的时候他靠刷信用卡过活,“拆东墙补西墙”。他从没有告诉父母,只和弟弟提过一句。后来,廖小龙自愿降薪进入一家小型互联网企业,“为了获取一张进入这个行业的门票”。

6年后的今天,经历过互联网企业裁员、福利锐减的日子,回看当初裸辞的决定,廖小冬总结:“说白了我就是‘头铁’,对形势有过于乐观的误判。”

几次跳槽后,现在的廖小龙工资涨了数倍。

廖小冬曾想报考江西警察学院,但以两分之差落榜。哥哥为之遗憾,“现在的编制多难考啊”,他本人则表现得更为豁达。

“几年前,我还是一个不读书的人,如今给自己一个不会后悔的结果就够了。”他说,“或许主角的身份从头到尾都不属于我,但我们每个普通人都要努力过好自己的生活。”

今年暑假,廖小冬去深圳打工,和哥哥挤在城中村公寓的一张床上。19岁的廖小冬已不会亲昵地挽着哥哥的手臂睡觉了,但哥哥仍然是他在艰难困苦中首先求助的对象。

他也常常感知到哥哥作为一名“深漂”,也有无奈和迷茫。29岁的廖小龙回不去家乡,因为县城不存在一个叫产品经理的岗位,他只能用尽全力,在珠三角扎下根来。现在的他,无比羡慕稳定的感情和稳定的事业。看着弟弟报到,他回忆起自己的大学时光,那是人生中的高光时刻,“被全方位的认可”,而现在,他形容自己是一个“在相亲中随时准备着收好人牌的普通单身男青年”。“我弟完成了自己阶段性的人生,可我还在自己阶段性的人生里迷茫。”这让廖小龙感到沮丧。

这一次,换廖小冬鼓励哥哥,督促他自律,监督他学习、健身、相亲。

廖小龙10岁时的期待在不知不觉中成为了现实,他真的拥有了“可以彼此撑腰的兄弟”。

中青报·中青网见习记者 王雪儿 记者 秦珍子 来源:中国青年报

-

不光是让我弟回去上学 课桌还是那样,不垫一下桌腿就有点晃。椅子也是,坐久了硌屁股。对

不光是让我弟回去上学 课桌还是那样,不垫一下桌腿就有点晃。椅子也是,坐久了硌屁股。对 -

国产摩托车“勇闯”新路子_世界快播 产业高端化、智能化发展趋势明显国产摩托车勇闯新路子羊城晚报记者

国产摩托车“勇闯”新路子_世界快播 产业高端化、智能化发展趋势明显国产摩托车勇闯新路子羊城晚报记者 -

全球看热讯:以黑玉米芯为原料 提取高纯度花青素 科技日报讯 (记者李丽云)9月17日,记者从东北林业大学获悉,该校化

全球看热讯:以黑玉米芯为原料 提取高纯度花青素 科技日报讯 (记者李丽云)9月17日,记者从东北林业大学获悉,该校化 -

西平县专探乡召开《党内法规专项答题》活动总结会-世界快播 9月19日上午,西平县专探乡召开《党内法规专项答题》活动总结会,全体

西平县专探乡召开《党内法规专项答题》活动总结会-世界快播 9月19日上午,西平县专探乡召开《党内法规专项答题》活动总结会,全体 -

微头条丨确山城管:暴雨中的城管力量 随着18日的强降雨,确山中心城区出现强降水,整个城市笼罩在白茫茫的雨

微头条丨确山城管:暴雨中的城管力量 随着18日的强降雨,确山中心城区出现强降水,整个城市笼罩在白茫茫的雨 -

和合共生建家园 命运与共向未来|全球讯息 和合共生建家园 命运与共向未来——写在第20届中国-东盟博览会和中

和合共生建家园 命运与共向未来|全球讯息 和合共生建家园 命运与共向未来——写在第20届中国-东盟博览会和中

-

不光是让我弟回去上学 课桌还是那样,不垫一下桌腿就有点晃。椅子也是,坐久了硌屁股。对

不光是让我弟回去上学 课桌还是那样,不垫一下桌腿就有点晃。椅子也是,坐久了硌屁股。对 -

环球热头条丨“高薪招聘”背后藏偷渡组织 广西边检捣毁特大组织偷渡团伙 高薪招聘背后竟藏着偷渡组织 广西边检捣毁特大组织偷渡团伙

环球热头条丨“高薪招聘”背后藏偷渡组织 广西边检捣毁特大组织偷渡团伙 高薪招聘背后竟藏着偷渡组织 广西边检捣毁特大组织偷渡团伙 -

焦点日报:2023世界制造业大会开幕 促成投资总额近3500亿元 中新社合肥9月20日电 (记者 吴兰)时速600公里的高速磁悬浮交通系

焦点日报:2023世界制造业大会开幕 促成投资总额近3500亿元 中新社合肥9月20日电 (记者 吴兰)时速600公里的高速磁悬浮交通系 -

为非作恶插手村委会换届选举 海口中院宣判一起涉黑案 海南省海口市中级人民法院近日对被告人张某豪等53人分别犯组织、领

为非作恶插手村委会换届选举 海口中院宣判一起涉黑案 海南省海口市中级人民法院近日对被告人张某豪等53人分别犯组织、领 -

杭州亚运会旅游经济渐热 酒店提前预订量比疫情前同期增4.4倍 中新社北京9月20日电 (记者 刘亮)杭州第19届亚运会将于23日开幕,

杭州亚运会旅游经济渐热 酒店提前预订量比疫情前同期增4.4倍 中新社北京9月20日电 (记者 刘亮)杭州第19届亚运会将于23日开幕, -

黑龙江省最大对俄口岸首批进口中药材入境-天天速读 中新网绥芬河9月20日电 (付晓军 赵海鹏 记者 王琳)20日,黑龙江

黑龙江省最大对俄口岸首批进口中药材入境-天天速读 中新网绥芬河9月20日电 (付晓军 赵海鹏 记者 王琳)20日,黑龙江 -

时讯:“南宁渠道”提质升级 中国—东盟“双向奔赴”迸发新活力 越南咖啡、柬埔寨香米、老挝啤酒、马来西亚菠萝蜜……在本届东博会

时讯:“南宁渠道”提质升级 中国—东盟“双向奔赴”迸发新活力 越南咖啡、柬埔寨香米、老挝啤酒、马来西亚菠萝蜜……在本届东博会 -

世界百事通!共话开放合作创新之道 上海自贸区建设10周年论坛在沪举行 中新网上海9月20日电 (李姝徵 谢梦圆 陈聪瑶)中国(上海)自由贸易

-

环球即时看!【打卡中国新坐标】中国力度,自有万钧 中新网云南昭通9月20日电(记者 宋宇晟)在四川省宁南县和云南省巧家

环球即时看!【打卡中国新坐标】中国力度,自有万钧 中新网云南昭通9月20日电(记者 宋宇晟)在四川省宁南县和云南省巧家 -

隆基绿能副总裁佘海峰:太阳能科技推动全球能源公平 焦点短讯 中新网北京9月20日电 题:隆基绿能副总裁佘海峰:太阳能科技推动全

隆基绿能副总裁佘海峰:太阳能科技推动全球能源公平 焦点短讯 中新网北京9月20日电 题:隆基绿能副总裁佘海峰:太阳能科技推动全 -

(经济观察)“轨道上的福建”提速 福厦“1小时生活圈”加速形成|当前热闻 中新社福州9月20日电(记者 龙敏)随着福州至厦门高铁的即将开通,福

(经济观察)“轨道上的福建”提速 福厦“1小时生活圈”加速形成|当前热闻 中新社福州9月20日电(记者 龙敏)随着福州至厦门高铁的即将开通,福 -

“多巴胺穿搭”真能使人快乐吗-天天即时看 刚刚过去的这个夏天,有关多巴胺穿搭的短视频席卷网络。镜头中主人

“多巴胺穿搭”真能使人快乐吗-天天即时看 刚刚过去的这个夏天,有关多巴胺穿搭的短视频席卷网络。镜头中主人 -

世界最新:优化二手房指导价政策释放出哪些信号 王丽新近日,北京市海淀区29个小区的二手房交易指导参考价已取消的

世界最新:优化二手房指导价政策释放出哪些信号 王丽新近日,北京市海淀区29个小区的二手房交易指导参考价已取消的 -

今日视点:江苏两地同日遭受龙卷风侵袭 致10人死亡8人受伤 中新社南京9月20日电(刘林 顾名筛)江苏宿迁、盐城两市20日通报,此

今日视点:江苏两地同日遭受龙卷风侵袭 致10人死亡8人受伤 中新社南京9月20日电(刘林 顾名筛)江苏宿迁、盐城两市20日通报,此 -

江西宜黄“95后”新农人:从“猪肉哥”到基地品牌创始人的嬗变 中新网江西宜黄9月20日电 题:江西宜黄95后新农人:从猪肉哥到基地

江西宜黄“95后”新农人:从“猪肉哥”到基地品牌创始人的嬗变 中新网江西宜黄9月20日电 题:江西宜黄95后新农人:从猪肉哥到基地 -

环球微速讯:黄金价格处历史高位 投资宜理性 □ 近期国内黄金价格走高,一方面是受到中秋等传统节日临近,市场

环球微速讯:黄金价格处历史高位 投资宜理性 □ 近期国内黄金价格走高,一方面是受到中秋等传统节日临近,市场 -

国家二级保护动物凤头鹰现身湖北竹山堵河源 中新网十堰9月20日电 (程平 杜登艳)湖北堵河源国家级自然保护区墨

-

全球视讯!亚运之光·惠民篇丨聚焦杭州交通建设的“奔跑速度” 今天的《亚运之光•惠民篇》聚焦杭州交通建设的奔跑速度。办好

全球视讯!亚运之光·惠民篇丨聚焦杭州交通建设的“奔跑速度” 今天的《亚运之光•惠民篇》聚焦杭州交通建设的奔跑速度。办好 -

每日讯息!铁路警方通报“太原至天津高铁旅客换座纠纷”事件 中新网9月20日电 据天津铁路警方在线微博消息,2023年9月14日,太

每日讯息!铁路警方通报“太原至天津高铁旅客换座纠纷”事件 中新网9月20日电 据天津铁路警方在线微博消息,2023年9月14日,太 -

淅川法院荆关法庭:打造“诉源治理+”新模式,擦亮基层治理新“枫”采 荆关人民法庭始建于1979年,位于豫、鄂、陕三省交界处的荆紫关镇,辖荆

淅川法院荆关法庭:打造“诉源治理+”新模式,擦亮基层治理新“枫”采 荆关人民法庭始建于1979年,位于豫、鄂、陕三省交界处的荆紫关镇,辖荆 -

世界要闻:商城法院:秋风渐紧 执行再起 夏渐收,秋已至。为保障人民群众的胜诉权,严厉打击规避执行、抗拒执行

世界要闻:商城法院:秋风渐紧 执行再起 夏渐收,秋已至。为保障人民群众的胜诉权,严厉打击规避执行、抗拒执行 -

为临床诊疗“加分” 我国医疗机构持续推动健康促进-环球精选 2022年上海居民健康素养水平达到39 4%,连续15年不断提高;广东省中

为临床诊疗“加分” 我国医疗机构持续推动健康促进-环球精选 2022年上海居民健康素养水平达到39 4%,连续15年不断提高;广东省中 -

年轻人买车太纠结?全能型选手 — 凯翼昆仑申请出战! 在这个以年轻人为消费主力的时代,如何打造一辆符合年轻人审美和功能

年轻人买车太纠结?全能型选手 — 凯翼昆仑申请出战! 在这个以年轻人为消费主力的时代,如何打造一辆符合年轻人审美和功能 -

焦点短讯!新研究发现熬夜比早起 更易导致糖尿病 那些自认为是夜猫子的人可能需要注意了。美国一项新研究发现,晚睡

焦点短讯!新研究发现熬夜比早起 更易导致糖尿病 那些自认为是夜猫子的人可能需要注意了。美国一项新研究发现,晚睡 -

世界热点!杭州亚运会 超过31%的清洁电能来自青海 科技日报讯 (记者张蕴)9月19日记者获悉,今年,青海省绿电外送范围

世界热点!杭州亚运会 超过31%的清洁电能来自青海 科技日报讯 (记者张蕴)9月19日记者获悉,今年,青海省绿电外送范围 -

研发投入首超3万亿元 重点领域投入加大 国家统计局、科学技术部、财政部9月18日发布的《2022年全国科技经费

研发投入首超3万亿元 重点领域投入加大 国家统计局、科学技术部、财政部9月18日发布的《2022年全国科技经费 -

当前资讯!中国电池“德国造” 中国动力电池企业国轩高科日前在其位于德国哥廷根市的工厂举行首款

当前资讯!中国电池“德国造” 中国动力电池企业国轩高科日前在其位于德国哥廷根市的工厂举行首款 -

天天热议:汽车市场"淡季不淡" 产销同比环比实现双增长 中国汽车工业协会数据显示,8月份,我国汽车产销同比环比实现双增长

天天热议:汽车市场"淡季不淡" 产销同比环比实现双增长 中国汽车工业协会数据显示,8月份,我国汽车产销同比环比实现双增长 -

警惕秋季空气污染物对呼吸系统的侵害 今日快讯 秋季正值呼吸道感染高发季。近日,首都医科大学附属北京朝阳医院呼

警惕秋季空气污染物对呼吸系统的侵害 今日快讯 秋季正值呼吸道感染高发季。近日,首都医科大学附属北京朝阳医院呼 -

七腾机器人亮相新疆石化展,助力西部石油化工产业智能化发展 9月21日,2023丝路新疆石油及化工工业博览会在新疆国际会展中心正式

七腾机器人亮相新疆石化展,助力西部石油化工产业智能化发展 9月21日,2023丝路新疆石油及化工工业博览会在新疆国际会展中心正式 - 东方素养肽素乳×《花花宝贝的派对》,带来植物营养新选择 2023年9月11日,作为湖南卫视芒果TV明星育儿垂直观察类综艺栏目《花

-

金融监管总局发布风险提示 防范虚假网络投资理财类诈骗_世界新资讯 当前,虚假网络投资理财类诈骗案件频发,损害消费者权益,扰乱金融

金融监管总局发布风险提示 防范虚假网络投资理财类诈骗_世界新资讯 当前,虚假网络投资理财类诈骗案件频发,损害消费者权益,扰乱金融 -

理财公司“金九银十”招兵买马忙 青睐“懂金融懂科技”人才 金九银十招聘季来临,理财公司抢人大战拉开帷幕。截至9月18日,据不

理财公司“金九银十”招兵买马忙 青睐“懂金融懂科技”人才 金九银十招聘季来临,理财公司抢人大战拉开帷幕。截至9月18日,据不 -

【世界热闻】“预制菜第一股”也想进校园 中新经纬9月20日电 (闫淑鑫)近期,预制菜进校园的话题引发舆论关注

【世界热闻】“预制菜第一股”也想进校园 中新经纬9月20日电 (闫淑鑫)近期,预制菜进校园的话题引发舆论关注 -

实施“大手笔”分红 央企控股上市公司资本运作多路并进 近期,中国建材集团、中国建筑、中铝集团等央企相继召开2023年半年

实施“大手笔”分红 央企控股上市公司资本运作多路并进 近期,中国建材集团、中国建筑、中铝集团等央企相继召开2023年半年 -

保险业服务乡村振兴有哪些亮点 未来潜力如何? 又到一年秋收时,稻花香里说丰年。党的二十大报告强调,加快建设农

保险业服务乡村振兴有哪些亮点 未来潜力如何? 又到一年秋收时,稻花香里说丰年。党的二十大报告强调,加快建设农 -

焦点滚动:2023中国企业500强中千亿级企业数量占比首次超过50% 央视网消息:9月20日,中国企业联合会发布了2023中国企业500强榜单

焦点滚动:2023中国企业500强中千亿级企业数量占比首次超过50% 央视网消息:9月20日,中国企业联合会发布了2023中国企业500强榜单 -

波司登怎么样? 骄阳系列防晒衣给你不一样的防晒新体验 夏季是户外活动和旅游的高峰季节,许多人都会选择在夏日来一场自由自

波司登怎么样? 骄阳系列防晒衣给你不一样的防晒新体验 夏季是户外活动和旅游的高峰季节,许多人都会选择在夏日来一场自由自 -

编制虚假业务财务资料,恒大人寿重庆分公司被罚80万 中新经纬9月20日电 国家金融监督管理总局重庆监管局行政处罚信息公

编制虚假业务财务资料,恒大人寿重庆分公司被罚80万 中新经纬9月20日电 国家金融监督管理总局重庆监管局行政处罚信息公 -

全球微资讯!反不正当竞争法实施三十周年座谈会举办 发布执法年度报告 反不正当竞争法实施三十周年座谈会现场。(中国经济网记者 佟明彪

全球微资讯!反不正当竞争法实施三十周年座谈会举办 发布执法年度报告 反不正当竞争法实施三十周年座谈会现场。(中国经济网记者 佟明彪 -

国产摩托车“勇闯”新路子_世界快播 产业高端化、智能化发展趋势明显国产摩托车勇闯新路子羊城晚报记者

国产摩托车“勇闯”新路子_世界快播 产业高端化、智能化发展趋势明显国产摩托车勇闯新路子羊城晚报记者 -

世界最资讯丨国铁集团:不会给第三方平台“优先购票权” 记者从国铁集团获悉,今天全国铁路开始发售10月4日的火车票,针对网

世界最资讯丨国铁集团:不会给第三方平台“优先购票权” 记者从国铁集团获悉,今天全国铁路开始发售10月4日的火车票,针对网 -

1-8月截获非法进境"异宠"1826种!海关总署等三部门联合出手打击犯罪行为 中国经济网北京9月20日讯 (记者 苏兰)近日,海关总署、最高人民法

1-8月截获非法进境"异宠"1826种!海关总署等三部门联合出手打击犯罪行为 中国经济网北京9月20日讯 (记者 苏兰)近日,海关总署、最高人民法 -

全球聚焦:农业银行全面启动“金融消费者权益保护教育宣传月”活动 中国网财经9月20日讯 9月15日,金融消费者权益保护教育宣传月活动(

全球聚焦:农业银行全面启动“金融消费者权益保护教育宣传月”活动 中国网财经9月20日讯 9月15日,金融消费者权益保护教育宣传月活动( -

中信银行全力打造有温度的金融服务 中国网财经9月20日讯 近年来,中信银行聚焦人民群众关注的重点领域

中信银行全力打造有温度的金融服务 中国网财经9月20日讯 近年来,中信银行聚焦人民群众关注的重点领域 -

国庆中秋假期民航出行火爆 错峰出行和提前订票更划算-世界报道 文 羊城晚报记者 李志文中秋国庆假期即将来临,各大出行和旅游平台

国庆中秋假期民航出行火爆 错峰出行和提前订票更划算-世界报道 文 羊城晚报记者 李志文中秋国庆假期即将来临,各大出行和旅游平台 -

中国人民银行:继续推动存量房贷利率调整工作平稳有序落地|最新消息 中国网财经9月20日讯 据国务院新闻办公室网站消息,国务院新闻办公

中国人民银行:继续推动存量房贷利率调整工作平稳有序落地|最新消息 中国网财经9月20日讯 据国务院新闻办公室网站消息,国务院新闻办公 -

天天百事通!中国“治水密码”引关注 原标题:世界水资源大会首次在中国举办中国治水密码引关注30年前,

天天百事通!中国“治水密码”引关注 原标题:世界水资源大会首次在中国举办中国治水密码引关注30年前, -

商城县观庙镇:扎实推进“五经普”摸清家底优化营商环境 近日来,商城县观庙镇聚焦优化营商环境,科学有序开展“五经普”清查工

商城县观庙镇:扎实推进“五经普”摸清家底优化营商环境 近日来,商城县观庙镇聚焦优化营商环境,科学有序开展“五经普”清查工 -

世界讯息:农行国际金融部原巡视员刘燕忠被“双开”:违规从事营利活动 中新经纬9月20日电 中央纪委国家监委网站20日通报,据中央纪委国家

世界讯息:农行国际金融部原巡视员刘燕忠被“双开”:违规从事营利活动 中新经纬9月20日电 中央纪委国家监委网站20日通报,据中央纪委国家

热门资讯

-

年轻人买车太纠结?全能型选手 — 凯翼昆仑申请出战! 在这个以年轻人为消费主力的时代,...

年轻人买车太纠结?全能型选手 — 凯翼昆仑申请出战! 在这个以年轻人为消费主力的时代,... -

七腾机器人亮相新疆石化展,助力西部石油化工产业智能化发展 9月21日,2023丝路新疆石油及化工...

七腾机器人亮相新疆石化展,助力西部石油化工产业智能化发展 9月21日,2023丝路新疆石油及化工... -

波司登怎么样? 骄阳系列防晒衣给你不一样的防晒新体验 夏季是户外活动和旅游的高峰季节,...

波司登怎么样? 骄阳系列防晒衣给你不一样的防晒新体验 夏季是户外活动和旅游的高峰季节,... -

G9有足够的底气,为中国纯电争气,做高端内销转出口的先行者 2023年9月19日,继小鹏G6上市热销...

G9有足够的底气,为中国纯电争气,做高端内销转出口的先行者 2023年9月19日,继小鹏G6上市热销...

观察

图片新闻

-

环球即时看!【打卡中国新坐标】中国力度,自有万钧 中新网云南昭通9月20日电(记者 宋...

环球即时看!【打卡中国新坐标】中国力度,自有万钧 中新网云南昭通9月20日电(记者 宋... -

中信银行合肥分行开展2023国家网络安全宣传周活动 今头条 2023年9月11日至9月17日是国家网络...

中信银行合肥分行开展2023国家网络安全宣传周活动 今头条 2023年9月11日至9月17日是国家网络... -

突破3万亿!我国研究与试验发展经费投入继续增长

突破3万亿!我国研究与试验发展经费投入继续增长 -

全球热门:府院联动,共绘高质量发展“同心圆” 8月8日,产业园区灯火通明,海滨景...

全球热门:府院联动,共绘高质量发展“同心圆” 8月8日,产业园区灯火通明,海滨景...

精彩新闻

-

国网信阳平桥供电公司:百日维“线”护华浉|天天聚看点 9月18日,位于500千伏华浉7号塔线...

国网信阳平桥供电公司:百日维“线”护华浉|天天聚看点 9月18日,位于500千伏华浉7号塔线... -

【当前独家】中国银行与中华全国总工会共建“工会户外劳动者服务站点·中银公益驿站” 中国网财经9月20日讯(记者 蔺壮壮...

【当前独家】中国银行与中华全国总工会共建“工会户外劳动者服务站点·中银公益驿站” 中国网财经9月20日讯(记者 蔺壮壮... -

世界视讯!消防安全进校园 筑牢安全防火墙——商丘市第二实验小学邀请睢阳区消防... 为进一步加强学校安全工作,提升师...

世界视讯!消防安全进校园 筑牢安全防火墙——商丘市第二实验小学邀请睢阳区消防... 为进一步加强学校安全工作,提升师... -

环球今亮点!33万亿美元 美国国债规模破纪录 美国财政部网站日前更新的信息显示...

环球今亮点!33万亿美元 美国国债规模破纪录 美国财政部网站日前更新的信息显示... -

天天热点!拟购停产公司 道恩股份葫芦里卖的什么药 道恩股份(002838)又抛出了收购方案...

天天热点!拟购停产公司 道恩股份葫芦里卖的什么药 道恩股份(002838)又抛出了收购方案... -

天天热头条丨桐柏法院:耐心调解合同案,群众感谢送锦旗 2023年9月19日,桐柏县人民法院通...

天天热头条丨桐柏法院:耐心调解合同案,群众感谢送锦旗 2023年9月19日,桐柏县人民法院通... -

【当前独家】西平县重渠贾桥小学秋季消防教育 为了提高西平县重渠贾桥小学全体安...

【当前独家】西平县重渠贾桥小学秋季消防教育 为了提高西平县重渠贾桥小学全体安... -

天天热资讯!国产大邮轮商业首航瞄准东北亚 备受关注的国产大邮轮终于确定了商...

天天热资讯!国产大邮轮商业首航瞄准东北亚 备受关注的国产大邮轮终于确定了商... -

内乡农商银行成功拦截一起电信诈骗案件-热点聚焦 9月20日,内乡农商银行赤眉支行成...

内乡农商银行成功拦截一起电信诈骗案件-热点聚焦 9月20日,内乡农商银行赤眉支行成... -

全球报道:证监会回应金帝股份融券争议 金帝股份(603270)上市首日遭战略投...

全球报道:证监会回应金帝股份融券争议 金帝股份(603270)上市首日遭战略投... -

全球焦点!西平县检察院坚持践行“枫桥经验” 擘画新时代法治蓝图 我们能多跑跑腿,群众就能少跑跑路...

全球焦点!西平县检察院坚持践行“枫桥经验” 擘画新时代法治蓝图 我们能多跑跑腿,群众就能少跑跑路... -

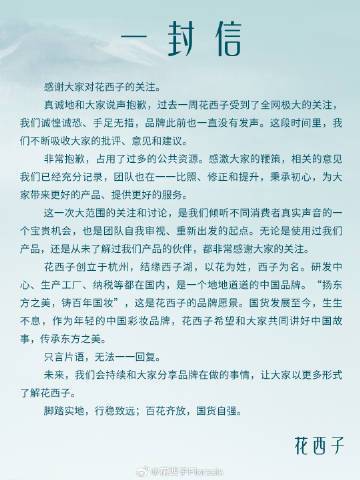

微速讯:花西子还不知道自己“错”在哪 沉默数天后,花西子终于道歉了。9...

微速讯:花西子还不知道自己“错”在哪 沉默数天后,花西子终于道歉了。9... -

全球快讯:国家金融监督管理总局北京监管局:北京金融业积极应对辖内暴雨灾害 中国网财经9月20日讯 2023年7月末...

全球快讯:国家金融监督管理总局北京监管局:北京金融业积极应对辖内暴雨灾害 中国网财经9月20日讯 2023年7月末... -

全球看点:百济神州百泽安获欧盟批准 中国原创PD-1抗癌药进入全球市场 中国网财经9月20日讯 昨日,百济...

全球看点:百济神州百泽安获欧盟批准 中国原创PD-1抗癌药进入全球市场 中国网财经9月20日讯 昨日,百济... -

环球热讯:各地抓紧秋粮后期田间管理 多举措助力粮食稳产丰收 全国秋粮即将大面积收获,眼下,各...

环球热讯:各地抓紧秋粮后期田间管理 多举措助力粮食稳产丰收 全国秋粮即将大面积收获,眼下,各... -

安利公益基金会捐资150万元 “健康童乐园”落户云南 9月18日,安利公益基金会捐资150万...

安利公益基金会捐资150万元 “健康童乐园”落户云南 9月18日,安利公益基金会捐资150万... -

永辉超市因售卖混有异物白酒被罚5万元 中国网财经9月20日讯(记者 秦潇)...

永辉超市因售卖混有异物白酒被罚5万元 中国网财经9月20日讯(记者 秦潇)... -

中国国家发改委详解民营经济发展局发力重点 中国国家发改委新设立的民营经济发...

中国国家发改委详解民营经济发展局发力重点 中国国家发改委新设立的民营经济发... -

上饶银行:四大方面十一条举措 支持民营经济发展壮大 世界短讯 经济是肌体,金融是血脉,两者共生共...

上饶银行:四大方面十一条举措 支持民营经济发展壮大 世界短讯 经济是肌体,金融是血脉,两者共生共... -

“薪火”传递圆满完成!伊利亚运火炬手助力亚运健儿勇立潮头 9月20日,杭州第19届亚运会火炬回...

“薪火”传递圆满完成!伊利亚运火炬手助力亚运健儿勇立潮头 9月20日,杭州第19届亚运会火炬回... -

世界热消息:六店齐开,三天卖52万元,古茗在青岛“火”出圈了! 如果再给一次重新选择的机会,我还...

世界热消息:六店齐开,三天卖52万元,古茗在青岛“火”出圈了! 如果再给一次重新选择的机会,我还... -

宁波银行北京东城支行开展“汇聚金融力量 共创美好生活”教师节主题活动 金秋送爽,硕果累累。今年是我国第...

宁波银行北京东城支行开展“汇聚金融力量 共创美好生活”教师节主题活动 金秋送爽,硕果累累。今年是我国第... -

中信银行合肥分行开展2023国家网络安全宣传周活动 今头条 2023年9月11日至9月17日是国家网络...

中信银行合肥分行开展2023国家网络安全宣传周活动 今头条 2023年9月11日至9月17日是国家网络... -

每日快播:让理赔更省心、服务更舒心 交银人寿“快易暖”为客户创造价值 今年夏季以来我国多地因暴雨引发灾...

每日快播:让理赔更省心、服务更舒心 交银人寿“快易暖”为客户创造价值 今年夏季以来我国多地因暴雨引发灾... -

中信银行再获生态品牌认证并获“生态飞跃之星”_快播报 ——中信易贷普惠金融生态体系及中...

中信银行再获生态品牌认证并获“生态飞跃之星”_快播报 ——中信易贷普惠金融生态体系及中... -

费率改革加剧公募行业竞争 业界认为提升投研能力是突围关键 公募基金费率改革方案正式落地已有...

费率改革加剧公募行业竞争 业界认为提升投研能力是突围关键 公募基金费率改革方案正式落地已有... -

环球即时看!车险“拼费用”抢市场现象再抬头? 监管强调提高服务质效 业内人士认为,两份通知的核心内容...

环球即时看!车险“拼费用”抢市场现象再抬头? 监管强调提高服务质效 业内人士认为,两份通知的核心内容... -

“花西子公关部或集体离职”?知情人士回应!|世界关注 20日,花西子公关部或集体离职登上...

“花西子公关部或集体离职”?知情人士回应!|世界关注 20日,花西子公关部或集体离职登上... -

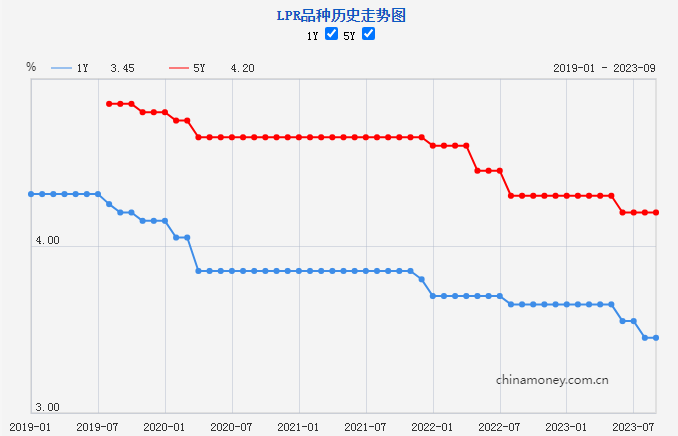

通讯!新一期贷款市场报价利率未作调整 9月20日,新一期贷款市场报价利率(...

通讯!新一期贷款市场报价利率未作调整 9月20日,新一期贷款市场报价利率(... -

天天新动态:广州拟调整公租房收入线:准入限额提高至家庭年人均49952元 9月19日,广州市住房和城乡建设局...

天天新动态:广州拟调整公租房收入线:准入限额提高至家庭年人均49952元 9月19日,广州市住房和城乡建设局... -

都市丽人上半年收入下滑约15% 郑耀南能否带领走出“仙股”泥沼?|世界简讯 中国网财经9月20日讯(记者 舒越)...

都市丽人上半年收入下滑约15% 郑耀南能否带领走出“仙股”泥沼?|世界简讯 中国网财经9月20日讯(记者 舒越)... -

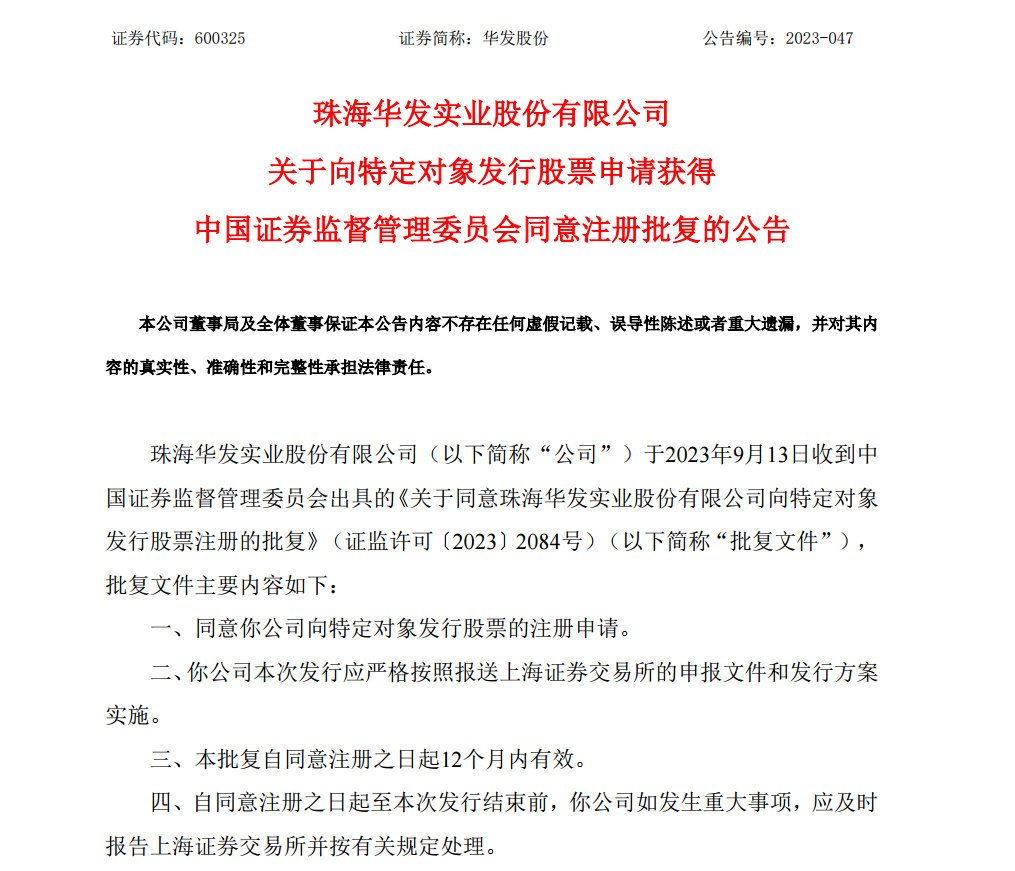

全球热资讯!华发股份:60亿元定增获证监会同意注册 9月14日,华发股份发布公告称,公...

全球热资讯!华发股份:60亿元定增获证监会同意注册 9月14日,华发股份发布公告称,公... -

河北雄安新区取消商品住房预售 公共服务“租售同权” 记者从雄安新区住房管理中心获悉,...

河北雄安新区取消商品住房预售 公共服务“租售同权” 记者从雄安新区住房管理中心获悉,... -

G9有足够的底气,为中国纯电争气,做高端内销转出口的先行者 2023年9月19日,继小鹏G6上市热销...

G9有足够的底气,为中国纯电争气,做高端内销转出口的先行者 2023年9月19日,继小鹏G6上市热销... -

邵永峰到信阳市第十三小学湖东校区视察督导校园扩建项目及校园安全工作 9月19日下午,信阳市浉河区委副书...

邵永峰到信阳市第十三小学湖东校区视察督导校园扩建项目及校园安全工作 9月19日下午,信阳市浉河区委副书... -

潢川:龙舞金色田园 定格丰收喜悦 为迎接第六个“中国农民丰收节”,...

潢川:龙舞金色田园 定格丰收喜悦 为迎接第六个“中国农民丰收节”,... -

闻“汛”而动 “汛”速出击——驻马店市驿城区古城街道办事处扎实开展防汛抢险及... 为应对近期的强降雨天气,驻马店市...

闻“汛”而动 “汛”速出击——驻马店市驿城区古城街道办事处扎实开展防汛抢险及... 为应对近期的强降雨天气,驻马店市... -

南阳市宛城区:山桐子托起致富梦 当前快讯 仲秋时节,走进宛城区黄台岗镇范蠡...

南阳市宛城区:山桐子托起致富梦 当前快讯 仲秋时节,走进宛城区黄台岗镇范蠡... -

国网光山县供电公司:迎战暴雨 保障供电 9月20日6时许,随着10千伏光9线二...

国网光山县供电公司:迎战暴雨 保障供电 9月20日6时许,随着10千伏光9线二... -

每日精选:驻马店开发区开源社区卫生服务中心:爱心义诊进企业 服务百姓零距离 为贯彻落实驻马店市卫生健康体育委...

每日精选:驻马店开发区开源社区卫生服务中心:爱心义诊进企业 服务百姓零距离 为贯彻落实驻马店市卫生健康体育委... -

焦点速读:信阳市平桥区巾帼志愿者:担当义务宣传员 共筑网络“防火墙” 9月17日上午,信阳市平桥区妇联全...

焦点速读:信阳市平桥区巾帼志愿者:担当义务宣传员 共筑网络“防火墙” 9月17日上午,信阳市平桥区妇联全... -

驻马店开发区城市管理局:雨中绿化忙不停 全力排查保安全 近期暴雨天气频发,为确保市民出行...

驻马店开发区城市管理局:雨中绿化忙不停 全力排查保安全 近期暴雨天气频发,为确保市民出行... -

世界热推荐:新野法院:婚内退保引纠纷 耐心调解促和解 2023年9月19日,河南省新野县人民...

世界热推荐:新野法院:婚内退保引纠纷 耐心调解促和解 2023年9月19日,河南省新野县人民... -

全球播报:驻马店开发区城市管理局金河二中队:风雨不停歇 坚守岗位护市容 为保障雨天良好的市容环境秩序,9...

全球播报:驻马店开发区城市管理局金河二中队:风雨不停歇 坚守岗位护市容 为保障雨天良好的市容环境秩序,9... -

帝斯曼-芬美意“探索母源活性营养行动”项目启动 推进母乳低聚糖HMO科普传播 近日,帝斯曼-芬美意GLYCARE®格睿...

帝斯曼-芬美意“探索母源活性营养行动”项目启动 推进母乳低聚糖HMO科普传播 近日,帝斯曼-芬美意GLYCARE®格睿... -

书画家道金平老师受邀出席克罗地亚前总统欢迎晚宴 2023年8月25日,中国著名书画家道...

书画家道金平老师受邀出席克罗地亚前总统欢迎晚宴 2023年8月25日,中国著名书画家道... -

长城汽车海外市场成绩亮眼,8月销售3.07万辆彰显硬核实力 近年来,出海已经成为越来越多车企...

长城汽车海外市场成绩亮眼,8月销售3.07万辆彰显硬核实力 近年来,出海已经成为越来越多车企... -

省流贴:1min搞懂什么是面部轮廓 新疆整形美容医院 面部轮廓是指我们的脸型,是由骨性...

省流贴:1min搞懂什么是面部轮廓 新疆整形美容医院 面部轮廓是指我们的脸型,是由骨性... -

J.D. Power研究:奇瑞产品质量自主品牌第一,凯翼汽车竟青出于蓝 随着中国汽车市场的日益成熟和消费...

J.D. Power研究:奇瑞产品质量自主品牌第一,凯翼汽车竟青出于蓝 随着中国汽车市场的日益成熟和消费... -

美丽不被年龄限制,打造良心民族品牌——面玑时光 2023年以来,国内经济复苏势头强劲,...

美丽不被年龄限制,打造良心民族品牌——面玑时光 2023年以来,国内经济复苏势头强劲,...